Для эффективного отопления и снабжения горячей водой частного дома часто используется печь длительного горения. Ее можно приобрести в готовом укомплектованном виде или сделать своими руками.

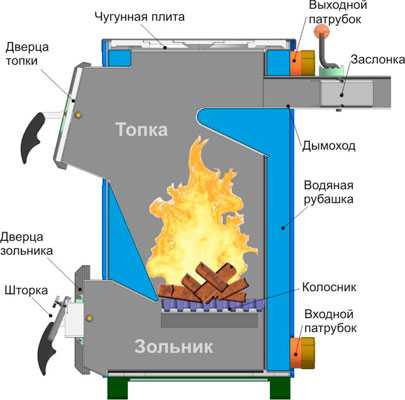

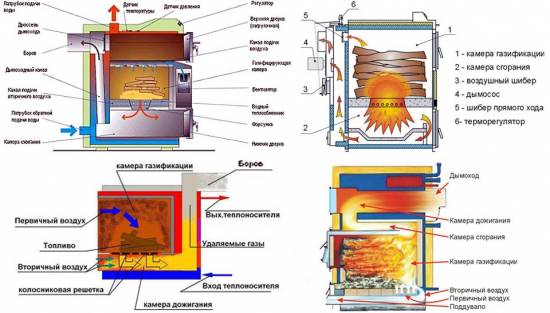

Принцип работы печки основан на многоступенчатом сгорании топлива. При её работе используется большое количество топлива (дров) одновременно, за счет минимального поступления кислорода топливо сгорает не сразу, а начинает тлеть. Вырабатываемый от сгорания древесины горючий газ подвергается вторичному сожжению, за счет подачи кислорода (воздуха) в специальном отсеке. Такие печки еще называют газогенераторными, так как топливо само вырабатывает горючий газ.

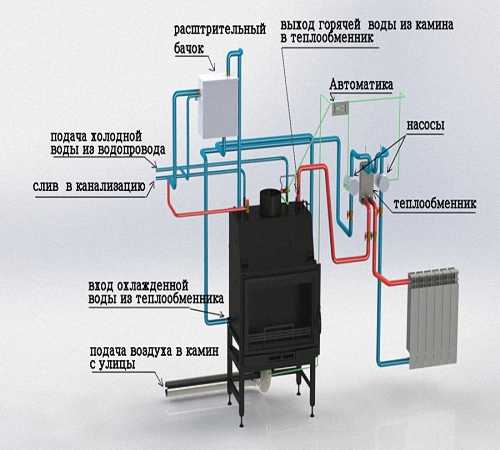

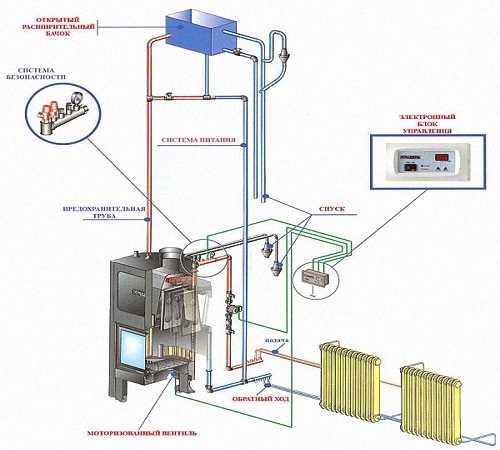

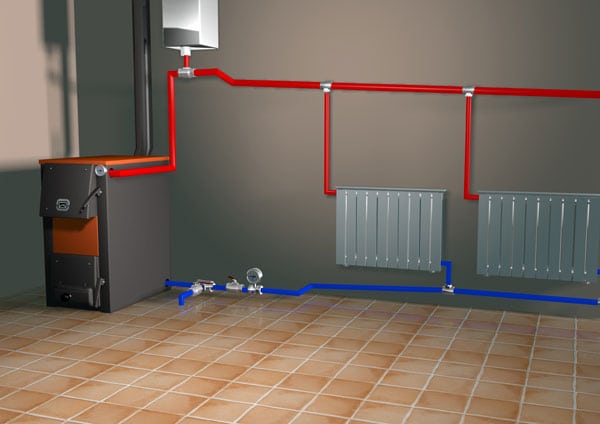

Если печь имеет встроенный водяной контур, то вырабатываемое тепло нагревает воду в теплоприемнике, и она распределяется по отопительной системе всего дома.

Наличие накопительного бака для горячей воды не обязательно, так как современные конструкции имеют достаточную мощность для постоянного подогрева поступающей воды.

Пример: Твердотопливный вариант компании «Теплодар» может подключаться к уже функционирующей системе водяного нагрева помещений со специальным контуром, в отличие от кирпичных печей, нужно только поменять оборудование (например, отопительный котел с централизованной подачей топлива). Кроме того, такая печка может украсить частный дом и подчеркнуть выбранный стиль интерьера.

Преимущества печей длительного горения

Серии печей с водяным контуром Теплодар обладают всеми преимуществами, необходимыми для отопления дома:

- Повышенная автономность. Работа печи не зависит от магистральных подач газа или электричества.

- Экономичность. В качестве основного топлива используется дрова, имеет небольшой расход до 10 часов на одной закладке.

- За счет двухканальной системы дожигания КПД достигает 85 %.

- Возможность использования дополнительных видов топлива (угля, веток, щепок, брикетов).

- Контролируемый режим работы бывает двух видов: интенсивный (для быстрого прогрева помещения) и экономичный (для поддержания тепла в помещении).

- Компактный размер, надежность, долговечность и простота в эксплуатации.

- Удобство в установке.

- Простота подключения своими руками водяного контура к системе отопления дома.

- Можно использовать крупные поленья, соответственно, не нужно часто колоть дрова.

Изготовление печи

Несмотря на широкий рынок готовой продукции, печи достаточно часто собирают самостоятельно. Главным плюсом сборки своими руками являются низкие финансовые затраты.

Для создания безопасного устройства для отопления дома своими руками необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом и металлом.

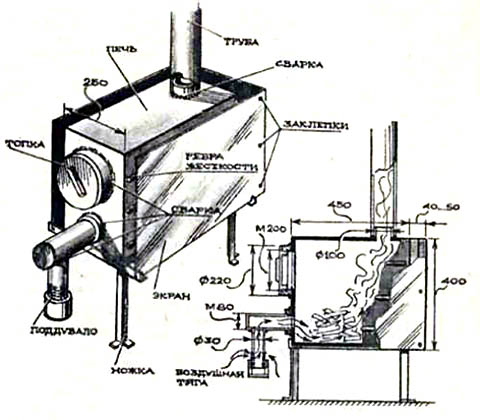

Заранее нужно подготовить схему и все необходимые материалы.

Затем необходимо сварить из листов металла ящик нужного вам размера, в одну из плоскостей добавить фиксирующий воротничок (высотой 5-10 см.), чтобы дверцу не вело и не коробило при нагреве. Сверху ящика прорезается прямоугольное отверстие для дымохода. Приваривается еще один воротничок, большего диаметра, чем труба дымохода, в зазор между ними засыпается глина (образует глиняный замок).

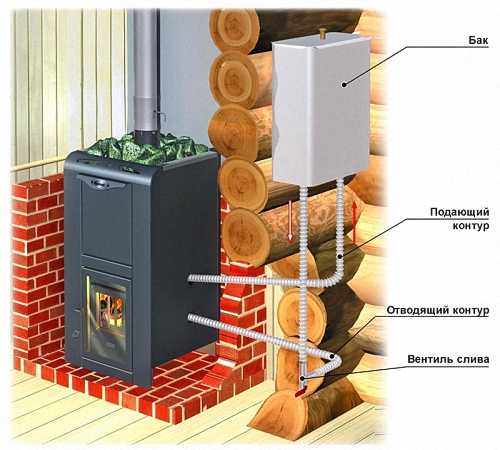

Если печь будет использоваться в бане, сверху можно добавить бортик для удержания камней.

Время горения качественных дров в печке, сделанной своими руками, может достигать 3-5 часов при небольшой подаче воздуха.

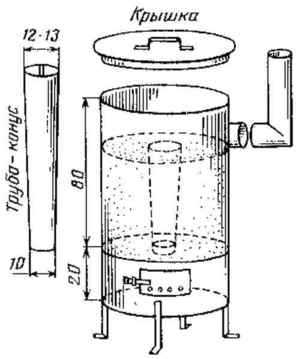

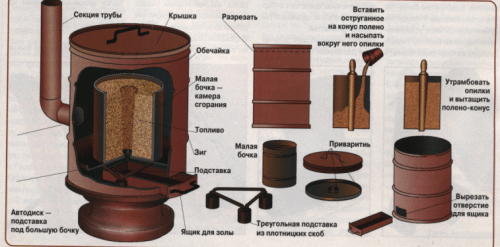

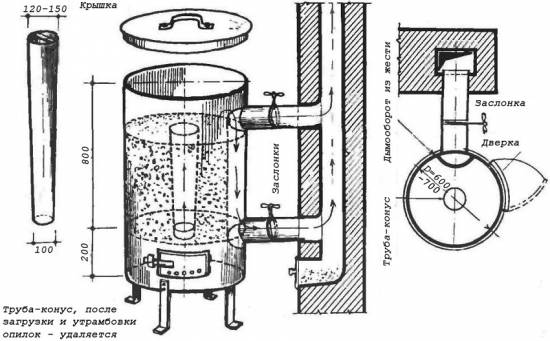

Вариант печи из металлической бочки

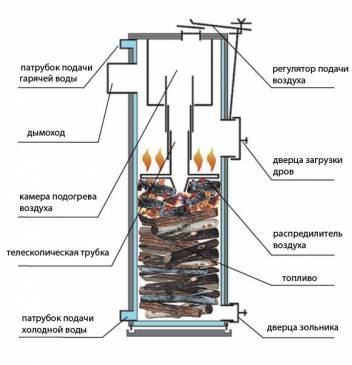

Такой вариант печи длительного горения, сделанной своими руками, может иметь водяной контур в своей конструкции. Для него понадобится стальная толстостенная бочка на 200 л., листовой металл, трубы разного диаметра и другие инструменты. Верхнюю крышку бочки отрезают, к стенке приваривается дымоходная труба, внутри устанавливается заслонка.

Для подведения воздуха трубу небольшого диаметра сваривают с крышкой, способной опуститься в бочку. Сверху трубы делают заслонку, и всю конструкцию помещают в бочку трубой кверху. Отпиленную вначале крышку оснащают ручками и зажимами. Дрова загружаются сверху, продукты горения выводятся через дымоход.

Если у бочки сделать вторую стенку, то пустое пространство можно заполнять водой, которая будет нагреваться от внутренней конструкции, тогда в основание ввариваются трубы для подсоединения к системе отопления.

Выбор газогенераторной печки с водяным контуром во многом связан с площадью дома, назначением использования и финансовыми возможностями. Модели отопительных печей для дома Теплодар, работающие за счет длительного сжигания дров, постоянно совершенствуются и пользуются большой популярностью благодаря сочетанию функций автономности, экономичности и эффективности работы.

Печи длительного горения (пиролизные) потребляют минимальное количество топлива и широко используются не только в промышленных целях, но и в быту для отопления подсобных помещений. К сожалению, во многих самодельных котлах подобного типа скапливается слишком много сажи. Однако пиролизная печь своими руками изготовленная со знанием некоторых тонкостей, может стать вполне приличным отопителем для гаража, теплицы, или небольшого дачного домика.

Принцип действия

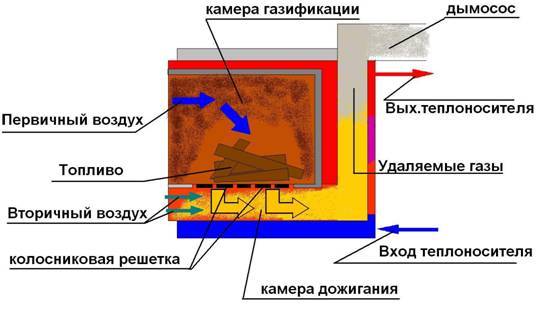

При снижении количества кислорода до 10% топливо не горит, а медленно тлеет, выделяя при этом пиролизные газы (газы, образующиеся при разложении топлива под действием высоких температур). На этом и основан принцип действия всех котлов длительного горения. Топливом в них являются не уголь или дрова, а именно пиролизные газы, образующиеся при его разложении.

Такие печи состоят из двух камер. В первой при минимальном количестве кислорода тлеет топливо. Выделяемый при этом горячий пиролизный газ переходит во вторую камеру, в которую подается достаточное количество кислорода. При его смешении с газом топливо полностью сгорает. Для регулировки подачи воздуха в камеру между ней и дымоходам устанавливается регулируемая задвижка.

Принцип действия пиролизного котла, работающего на опилках

Для изготовления простейшей печи длительного горения из бочки можно воспользоваться следующей схемой

Виды пиролизных печей

Качественная печь длительного горения должна отвечать нескольким условиям:

• для поддержания максимальной температуры горения и длительной работы иметь достаточно большую камеру загрузки;

• в целях предотвращения паразитной тяги и излишнего поступления воздуха котел должен быть максимально герметичным; дверки на нем должны примыкать к корпусу как можно плотней;

• так как сгорание газов происходит частично и в дымоходе, для увеличения КПД печи его горизонтальный участок в месте соединения с котлом лучше удлинить до 1 м и дополнительно утеплить минватой;

• для того, чтобы снизить количество закладок топлива, укладывать его следует как можно плотней, без просветов – так оно будет тлеть гораздо дольше; крупные поленья желательно засыпать щепой или опилками; в некоторых моделях (к примеру, таких как «Стропува» или «Бубофаня», о которых мы расскажем чуть ниже) топливо дополнительно спрессовывают;

• наличия в котле минимального количества теплообменников (труб с водой для отведения тепла в помещение) – так как при отдаче тепла в трубы температура в печи будет резко снижаться, и газы, не сгорая, просто улетучиваться в трубу; КПД печи при этом, естественно, резко упадет;

• во избежание задымления помещений влажность используемого сырья должна максимально низкой (до 20%);

• так как такие котлы требуют частой очистки, соединение дымовой трубы должно быть сборно-разборным;

• при понижении температуры в котле часто образуется водяной конденсат; для его отведения внизу дымохода следует предусмотреть кран для слива.

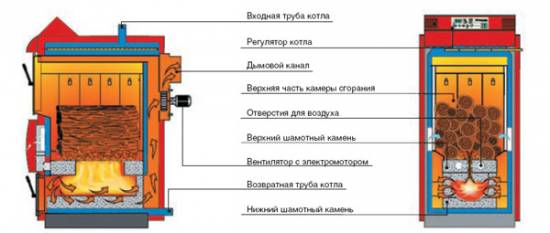

По способу сжигания топлива пиролизные котлы подразделяются на:

• шахтного типа: подача воздуха в камеру с твердым топливом осуществляется снизу, через поддувало (отверстие в нижней части топки), при этом, естественно, топливо начинает сгорать также снизу;

Пиролизный котел шахтного типа

• с верхним сжиганием топлива: воздух в первую камеру поступает сверху по специальной трубе.

Печь «Стропува» с нижним сжиганием топлива

По способам подачи воздуха все пиролизные котлы подразделяются на:

• работающие на естественной тяге (кислород в них поступает естественным путем через специальные отверстия);

• принудительной тяги: дозировка воздуха осуществляется с помощью дефлектора (дымника), расположенного на дымоходе, это механическое устройство имеет несколько наклонных плоскостей; при огибании воздухом таких препятствий в канале образуется разность давлений, при этом тяга усиливается; существенно увеличить тягу можно и с помощью электроустройств с турбинным принципом действия.

Дефлектор для печи

По виду топлива печи длительного горения могут подразделяться на:

• работающие на отработанном масле;

• дровах;

• угле.

Печи своими руками

Самой универсальной и широко применяемой печью шахтного вида с достаточно высоким КПД (до 75%) является «Р‘улерьян». По бокам такого котла расположено 6-8 труб. Нижние их концы «всасывают» снизу холодный воздух. Трубы, плотно опоясывающие печь, быстро принимают тепло и выбрасывают его вверх в помещение. На нашем сайте есть очень подробное описание принципа действия «Булерьяна».

Печь «Булерьян»

Неплохо зарекомендовала себя и экономичная печь РЅР° отработке. Ее конструкция максимально проста, и сделать такой котел самому не представляет особых проблем.

Печь на отработке

Очень оригинальной (и, самое главное), вполне действенной конструкцией с верхним сжиганием топлива и высоким КПД является печь «Р‘убофаня». За ее основу была взята широко разрекламированная модель «Стропува». Но, в отличие от промышленной модели, конструкция «Бубофани» предельна проста, и сделать ее под силу любому начинающему сварщику. Ознакомиться с принципом ее работы и этапами ее создания можно, пройдя по данной ссылке.

Печь «Бубофаня»

svoimi-rukamy.net

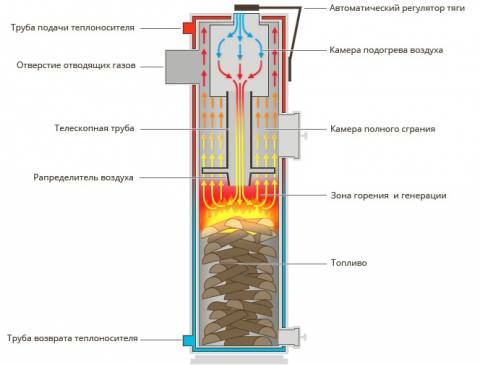

Принцип действия котла длительного горения

В основу работы таких котлов заложен принцип не горения, а тления закладываемого в топочную камеру топлива. Это позволяет получить больше тепла. Рассчитывать на такой результат в печах из кирпича нельзя, поскольку при их строительстве используют несколько другую схему конструкции. Основная причина состоит в том, что активная тяга в них отсутствует.

Котлы длительного горения имеют целый ряд особенностей в плане своей конструкции, что обеспечивает максимальную эффективность выделения тепла в процессе тления поленьев. Даже построив своими руками самодельную печь длительного горения, одной закладки будет достаточно для ее работы в течение 8 часов.

Одной из особенностей котлов твердого горения является наличие в составе их конструкции клапана-регулятора. Когда дрова загружены в топочную камеру и начинается активный процесс горения, необходимо перекрыть клапан и свести к минимуму поступление кислорода в котел. В процессе тления дрова начинают выделять топочный газ. Его основными составляющими являются метан, угарный газ и водород.

Тепло при работе таких печей создается именно благодаря «топочному» газу. Попадая в камеру розжига, происходит его воспламенение, после чего он сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

Как все устроено?

При создании установки длительного горения в качестве основного материала следует использовать стальные трубы. Если их нет, то можно выбрать трубы с диаметром 30-40 см. При этом минимальная толщина стенок должна составлять 5 мм. Если она будет меньше, то в процессе эксплуатации металла произойдет его быстрое выгорание, а тогда установка будет непригодна для дальнейшего использования. Высота котла должна составлять не меньше 1 м.

Создаваемый котел разделяется на три части:

- зона сгорания – она используется для отвода дыма и тления золы;

- зона горения — в ней находится тлеющее твердое топливо;

- зона загрузки – она уменьшается по своей высоте, что связано с постепенным выгоранием брикета.

Чтобы по мере тления топлива в печи он мог беспрепятственно опускаться внутрь камеры, его размер делают немного меньше топочной. Для контроля за зоной горения на распределителе имеется крыльчатка, высота которой составляет 5 см. При увеличении её высоты возрастет и его пространство, что приведет к увеличению скорости выгорания дров в камере печи.

Труба, по которой будет поступать воздух, должна иметь диаметр, равный 6 см. Можно использовать как цельную трубу, так и телескопическую. При этом в распределителе отверстия не должны быть больше 2 см. В противном случае воздух в камеру печи попадет в большом количестве, что приведет к перенасыщению кислородом. В верхушке следует установить заслонку. Она позволит выполнять регулирование тяги в печи. Подключить к отоплению котел длительного горения можно одним из двух способов:

- труба водяного теплообменника пропускается через камеру горения. Нагрев воды в баке будет происходить посредством змеевика, который соединяют с этой трубой;

- сквозь выносной бак пропускают дымовую трубу. По ней дым проходит в горячем состоянии, что приводит к разогреву теплоносителя.

Сравнивая два этих способа, следует отметить, что первый заметно проще по своей реализации, а второй обеспечивает высокую эффективность.

Инструкция по изготовлению котла своими руками

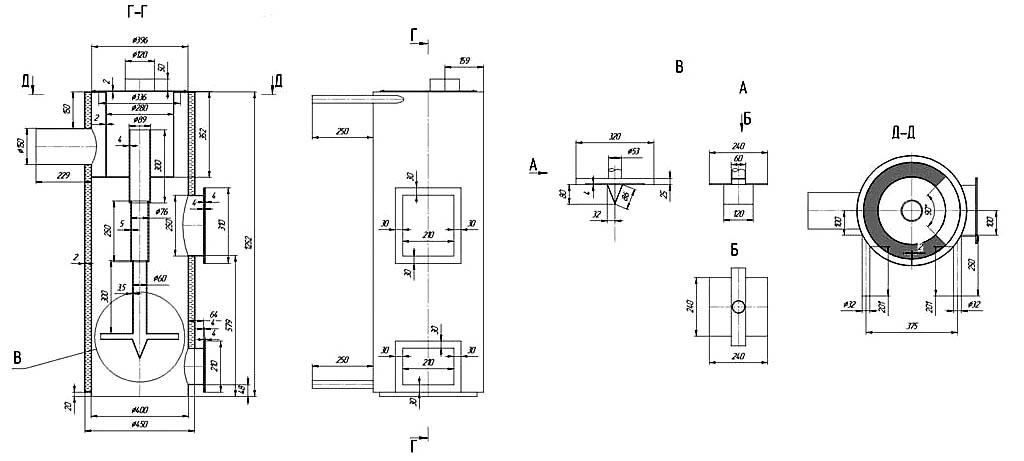

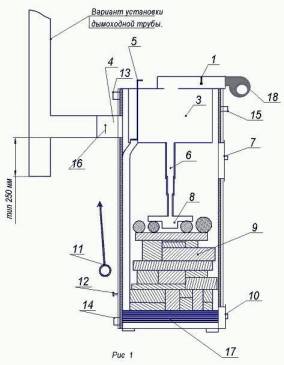

Перед началом работ по изготовлению котла длительного горения следует посмотреть видео инструкцию по самостоятельному созданию установки, дабы избежать ошибок. У вас должен быть чертеж печи, с ориентацией на который и должны выполняться все работы.

Инструменты

Необходимо заранее подготовить материалы и инструменты, которые потребуются вам во время проведения работ:

- трубы 30 см, 5-6 см, 10 см. Обращаем внимание, что толщина стенок каждой из труб должна составлять не менее 3 мм;

- стальной лист 4 мм;

- болгарка;

- сварочный аппарат;

- ручные инструменты.

Для размещения котла следует выбирать место с твердой поверхностью.

Изготовление самодельной печи

Процесс изготовления установки включает следующие этапы:

-

первое действие — необходимо взять трубу, подходящую по характеристикам, и отрезать кусок длиной 70-100 см. При меньшей длине проблематичной будет загрузка в камеру поленьев в нужном количестве. А если отрезок будет больше обозначенных значений, то загружать дрова будет довольно неудобно, поэтому ориентируйтесь на чертеж;

- следующим шагом выполняются работы по устройству распределителя. Его диаметр делается на 25 мм меньше, чем у основной трубы, что дает возможность обеспечить его свободное движение;

- далее потребуется просверлить отверстие в центре круга. Оно должно иметь диаметр 15 мм. Воздух в камеру сгорания будет поступать как раз через неё. К внутренней стороне диска следует приварить крыльчатку – несколько пластин, высота которых не должна превышать 5 см. Тогда он будет неплотно прилегать к поленьям и появится свободное пространство для циркуляции воздуха;

- по центру регулятора приваривается труба 5 см. Её высота должна превосходить диаметр котла на 10-15 см;

- далее в верхней части необходимо сделать заслонку, посредством которой в любой момент можно выполнить регулировку уровня тяги;

- в нижней части необходимо вырезать дверцу, которая будет использоваться для удаления золы;

- также в нижней части следует приварить дно;

- вверху же должна быть пущена горизонтальная дымоходная труба. Она должна иметь длину 40 см, а диаметр – 10 см;

- крышка для котла – это завершающий этап работ по созданию установки. В ней следует вырезать отверстие под воздухозаборную трубу. Крышка должна плотно запирать камеру печи.

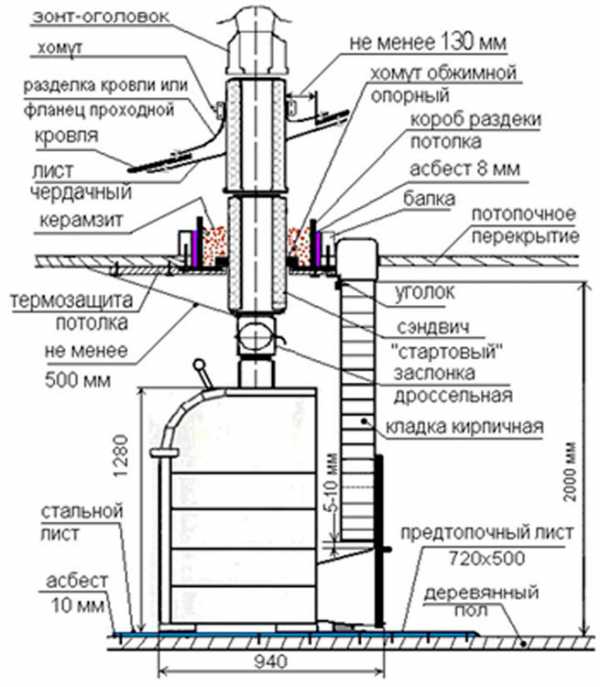

Дымоход и отражатель

В том случае если котел длительного горения будет устанавливаться в помещении, в котором постоянно находятся люди, следует продумать вопрос обеспечения безопасности установки. Обкладка печи кирпичом позволит решить эту проблему.

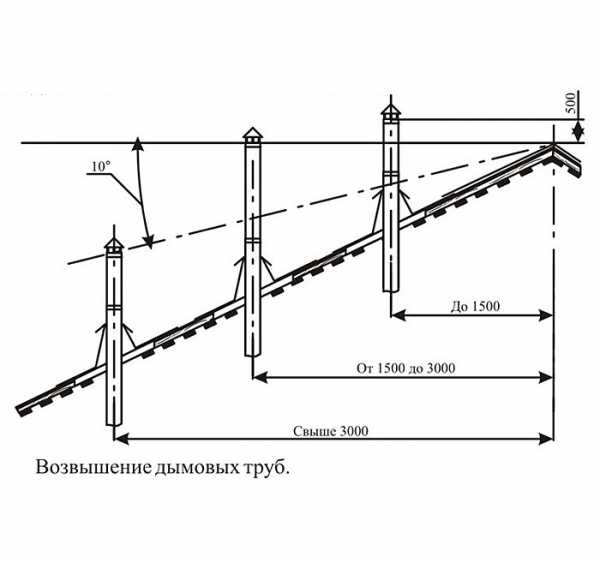

Для создания дымохода печи можно использовать трубу диаметром 20 мм. Диаметр топочной камеры должен превосходить прямой участок трубы на 10 см. Он должен выводиться на улицу с минимумом перегибов . Оптимально – два перегиба под углом 45 градусов.

Несколько других особенностей:

- при создании дымохода печи его конструкцию следует делать разборной. В этом случае будет возможность в течение сезона снимать и чистить от копоти его стенки;

- участки дымохода должны соединяться в направлении, противоположном движению газа;

- предметы и конструкции, легко воспламеняющиеся под воздействием открытого огня, должны быть перемещены на некоторое удаление от установки.

Возводим фундамент

Основание для котла можно выложить из жженого кирпича или же использовать бутовый камень. Эти материалы под воздействием высоких температур не раскалываются. Если требуется основательный фундамент, то в этом случае придется залить цельную монолитную плиту. Установка оборудования выполняется на ножки. Используя швеллер, их легко можно сварить. Спрятать их от глаз можно за кладкой из кирпича.

Воздух в котел длительного горения должен поступать в определенном количестве. Добиться этого можно лишь в случае выполнения его закладки в полном объеме, не оставляя свободных полостей. Кроме дров, в топку печи можно добавлять торф и опилки.

Закладка топлива в котел должна осуществляться по следующей инструкции:

- сначала необходимо снять крышку и убрать с бака регулятор;

- далее в камеру плотно закладывается топливо;

- поверх заложенного топлива необходимо разбрызгать горючую жидкость;

- после установки регулятора бак накрывается крышкой, а затем открывается заслонка;

- после этого в воздушную трубу бросается лучина. Когда начнется процесс тления, заслонку можно прикрыть.

kotel.guru

Что такое режим длительного горения

Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

Печь длительного горения на опилках: видео

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

- экономичный расход дров;

- высокий КПД, до 85-90%;

- универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;

- небольшие размеры;

- простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;

- простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

- при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;

- чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром, как показано на видео.

Конструкция печей длительного горения

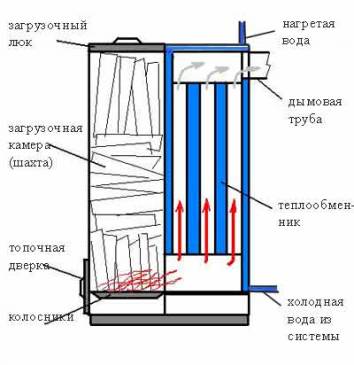

Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой — дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках.

Применение пиролизных печей

Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

В случае использования пиролизной печки для обогрева садового или жилого дома лучше оснастить ее водяным контуром, подключенным к радиаторам отопления, а сам отопительный агрегат установить в котельной.

Материалы для изготовления печки длительного горения

Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

Печка из бочки

Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

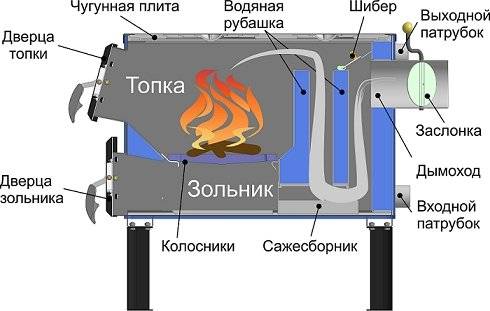

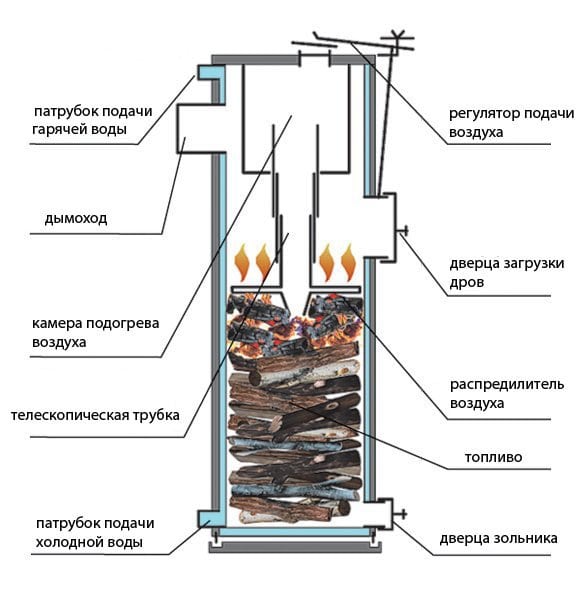

Печь с водяным контуром из металлической трубы

В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

Печь из отработанного газового баллона

Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.

Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

Печь «Бубафоня» из газового баллона

Выполнение печи длительного горения своими руками из пятидесятилитрового газового баллона представлено на видео.

Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

Еще одно видео.

Последовательность действий

- Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.

- Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.

- В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.

- В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.

- Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.

Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка. - Ответственная часть печи — распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали — не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.

- Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.

Температура стенок печки из газового баллона может при топке нагреваться до 350 градусов! Чтобы избежать серьезных ожогов, необходимо соблюдать осторожность!

Самодельная печка на опилках «Бубафоня» может быть оснащена водяным контуром. В этом случае ее устанавливают на постоянное место. Обычно же эту печь используют как мобильную: ее можно поставить в теплицу на время заморозка, отопить ей мастерскую или сарай в зимнее время или использовать для обогрева гаража. При соблюдении противопожарных требований «Бубафоня» безопасна и эффективна.

gidpopechkam.ru

Почему котлы и печи экономнее в эксплуатации

Для того, чтобы разобраться в этом, пойдем методом от противного и сравним с обычными печами.

Какие недостатки у стандартной печи:

- крайне низкий КПД, который в лучшем случае составляет 80%;

- необходимость постоянного контроля прогорания топлива – время закладки составляет 2-4 часа в зависимости от объема топки;

- отсутствие возможности автоматизировать горение.

В печи длительного горения эти недостатки устранены, в результате чего она стала оптимизированным аналогом традиционной печки.

Здесь процесс горения заменен на тление – за счет ограниченного количества кислорода дрова в топке не горят, а фактически тлеют, выделяя одновременно пиролизный газ. В свою очередь тот сгорает в отдельной камере, за счет чего повышается на 12-15% коэффициент полезного действия агрегата. В итоге время прогорания одной закладки дров увеличивает до 8-10 часов.

Схема печи

Что касается автоматизации процесса, это успешно реализовано в пеллетных печах, где в качестве топлива используются пеллеты.

Для справки! Пеллеты – прессованные опилки, пыль, труха, щепа и прочие мелкофракционные отходы деревообрабатывающей промышленности, обработанные природными смолами.

Такая печь представлена совместно с бункером под пеллеты. Когда часть топлива прогорает, происходит автоматическое наполнение топки дополнительным объемом. Без участия человека подобная печь длительного горения может работать несколько дней.

Процесс изготовления

Начинать изготовление печи лучше с поиска подходящего помещения. Работа с металлом в принципе очень пыльная, а если учесть, что все это надо будет варить и пилить – лучше воспользоваться подсобным помещением, где есть электропроводка на 220 В.

Технические нюансы при возведении печи на видео:

Необходимые материалы и инструменты

- металлическая емкость минимальным объемом от 200 литров (идеально для этой цели подойдет б/у газовый баллон);

- 2 отрезка трубы ∅10 см;

- швеллер;

- огнеупорный кирпич для кладки (55 шт.);

- отрезок листа 60-80 см по диагонали;

- готовая смесь или цементный раствор для кладки;

- набор инструментов для работы с металлом;

- электродуговая сварка и электроды;

- монтажный уровень;

- отвесы.

В качестве основы можно использовать любую металлическую емкость с толщиной стенки не менее 4 мм. Подойдет даже огнетушитель, но такую печь целесообразно устанавливать лишь в небольших помещениях.

Процесс изготовления

Изначально необходимо подготовить корпус печи. Для этого, повторимся, можно использовать любую емкость из стали, чугуна, нержавейки с толщиной стенки 4-5 мм. Чаще всего под основу берут использованный газовый баллон, который обязательно необходимо вымыть и загрунтовать, чтобы ликвидировать запах и остатки газа.

Если подходящей емкости нет, ее можно сварить из листа стали толщиной 5-6 мм диаметром не менее 40-50 см. К цилиндру приваривается сваркой днище. Крышка готовится отдельно. Можно сделать будущую печку прямоугольной или квадратной – форма не имеет значения, важно, чтобы сварные швы были герметичными.

У баллона или огнетушителя необходимо будет срезать крышу. Баллон от искр может создать подобие детонации. Предварительно наполните его до краев водой и приступайте к резке.

Если емкость будете варить из листа, лучше сделать днище не из круга по диаметру цилиндра, а из прямоугольника – у вас сразу получится устойчивое основание.

Отдельно из листа вырезаете еще один круг с диаметром на сантиметр-два меньше диаметра бочки, и в нем же вырезаете круг ∅10 см под трубу. Сваркой привариваете трубу к отверстию.

По краям стального круга из швеллера привариваете ножки, которые будут одновременно придерживать основание и проталкивать топливо в период его горения.

Длина отрезка трубы должна быть минимальной на 15 см больше, чем высота всей конструкции с тем, чтобы по окончании горения труба была на уровень выше края бочки.

Из верхней части баллона (огнетушителя) или отдельно из листа вырезаете круг под будущую крышку. По краям целесообразно приварить подобие «юбки», чтобы крышка прилегала максимально плотно.

В крышке вырезаете отверстие ∅10 см под еще одну трубу.

На самом корпусе бочки вырезаете два отверстия – под топку и под зольник. К каждому из них на петли сажаете дверцу, а к ней привариваете из уголка или швеллера ручку. Оба отверстия между собой соединены колосниковой решеткой, на которую будет укладываться топливо.

Пример прямоугольной печи длительного горения

Устройство фундамента

Общая масса печи не большая, даже с учетом обкладки из огнеупорного кирпича. Тем не менее, фундамент под нее должен быть крепким и устойчивым.

Не стоит делать даже небольшое заглубление под фундамент, достаточно залитой бетоном абсолютно ровной площадки.

В качестве основания могут быть использованы кирпичи, из которых выкладывается пятно печи, керамическая плитка, цементный пол и т.д. Принципиально только одно – идеальная прямолинейность, проверять которую следует при помощи монтажного уровня.

Дымоход

Это обязательный элемент абсолютно любой печи, работающей на твердом топливе. В качестве дымохода для самодельной конструкции послужит труба диаметром 10-15 см, приваренная сверху с небольшим отклонением.

Длина прямого отрезка дымохода должна быть не менее диаметра всей печи, чтобы продукты сгорания выводились беспрепятственно. Не допускается при обустройстве дымоходной трубы углы более 450, большое количество колен до выхода из помещения и минимальная длина. Оптимально, когда до выхода дымоходная труба абсолютно прямая. К слову, для облегчения чистки ее следует делать из двух частей.

Единственное исключение касается печи ракеты, дымоход в этом случае используется как дополнительный источник тепла и проходит или под полом или под лежаком.

Отражатель

Это металлический или фольгированный лист, закрепленный на стене позади печи. Основная задача такого элемента – отражение тепла от стены и исключение возгорания. В качестве дополнительного бонуса отражателя – повышение температуры в помещении за счет возврата тепла от стены и перераспределения тепловых потоков.

Финальная сборка конструкции

Готовый корпус

Декоративное оформление

Обкладка кирпичом – сугубо личное дело, которое зависит только от эстетического вкуса. На КПД печи наличие кирпичной оболочки большого влияния не оказывает. По некоторым данным увеличивается время прогорания одной закладки дров за счет уменьшения потерь тепла, хотя такой эффект весьма сомнителен. Чистого эксперимента с использованием одного типа печей и вида топлива, где в одном случае есть кирпичная оболочка, а во втором нет, пока не проводилось.

Обкладывать печь кирпичом или нет – по желанию. Выбирайте, стоит ли выполнять дополнительные работы, если, например, такая печь находится в подсобном помещении или отдельной котельной.

www.portaltepla.ru

Что такое печь длительного горения? На каком принципе основывается ее работа?

Для начала нам необходимо разобраться в том, как на самом деле происходит горение дров. Чтобы древесина воспламенилась, ее сначала нужно нагреть до температуры порядка полутора сотен градусов от внешнего источника тепла. Как правило, эту задачу выполняет подожженная спичкой бумага или щепки. Дерево начинает медленно обугливаться и при достижении отметки около 250 градусов – разлагаться на простые химические составляющие. Дым белого цвета, который мы можем наблюдать, разжигая костер, — это газы и водяной пар, выделяемые нагретой древесиной. И вот, перешагнув уровень в три сотни градусов выделившиеся из дерева газообразные вещества воспламеняются, способствуя дальнейшему ускорению термохимической реакции.

Само по себе разложение органического топлива, такого как, например, дерево, на простые элементы носит название пиролиза. И все бы хорошо, но обычное горение древесины не до конца использует весь заложенный в энергоносителе потенциал. Остается множество отходов, что, в конечном итоге, никак не способствует экономии.

Пиролизные печи, один из вариантов которой мы рассмотрим в данной статье, используют топливо намного более эффективно. Основной секрет заключается в том, что горение выделяющихся при нагреве древесины газов происходит отдельно от самого энергоносителя. При этом первичное топливо медленно тлеет, что позволяет добиться гораздо большего времени работы на одной закладке поленьев. В печах типа «бубафоня» и других пиролизных отопительных приборах все сгорает практически на 100%, оставляя после лишь небольшое количество пепла.

История создания пиролизной печи «бубафоня»

Впервые «бубафоню» собрал народный умелец по имени Афанасий Бубякин проживающий в Колыме. Собственно, в его честь она и была названа. За основу своего изделия мастер взял пиролизный котел Strоpuva, изготовленный в Литве. Афанасий максимально упростил конструкцию таким образом, чтобы ее легко можно было повторить самостоятельно. Именно поэтому самодельная пиролизная печь «бубафоня» славится достаточно высокой популярностью.

Сразу следует оговориться, что, поскольку самодельный отопительный прибор изготавливается из доступных подручных материалов, он редко обладает привлекательным и эстетичным видом. Основное достоинство «бубафони» — ее простота, надежность и эффективность.

Ниже вы можете увидеть пример самодельной печки конструкции Афанасия Бубякина, сделанную из старого газового баллона.

Внутреннее устройство печи длительного горения «бубафоня»

- Основным элементом в конструкции «бубафони» является ее корпус. Как правило, он имеет цилиндрическую форму: баллон, большой огнетушитель, бочка или толстая труба с приваренным днищем.

- Дымоход для отвода отработанных продуктов горения. Делается, в большинстве случаев, из металлической трубы 11-25 сантиметров в диаметре, приваренной к верхней части корпуса.

- Поршень-подаватель. Он представляет собой металлический круг с наваренными на нижней части ребрами, в центре которого закреплена труба воздуховода. Ребра позволяют создать дополнительную воздушную прослойку между поршнем и поленьями, что положительно влияет на процесс тления и активность выделения пиролизных газов.

- Регулирующая задвижка, которая позволяет управлять подачей окислителя внутрь печи.

- Крышка с отверстием для воздуховода. Вместе с поршнем образует вторичную камеру сгорания, в которой и происходит воспламенение пиролизных газов.

Преимущества и недостатки пиролизной печки

В первую очередь следует отметить положительные качества данного обогревательного прибора:

- «Бубафоня» имеет очень простую конструкцию. Владея сварочным аппаратом и базовыми навыками работы с металлом любой человек легко и просто может сделать печь своими руками.

- Пиролизная печка «бубафоня» совершенно не привередлива в плане выбора твердотопливного энергоносителя. Она будет исправно гореть на дровах, угле, опилках, щепках и прочих отходах древесного производства. Кроме того, в нее можно загружать пеллеты – недорогое и экологичное гранулированное топливо.

- Время работы. Пиролизная печь после одной загрузки дров может непрерывно функционировать и нагревать воздух помещении вплоть до 24 часов. Данный показатель, впрочем, может в существенной степени варьироваться, в зависимости от объема камеры, скорости подачи окислителя и прочих параметров.

Но за все приходится платить, и поэтому простота внутреннего устройства печи «бубафоня» приводит к возникновению некоторых недостатков:

- «Бубафоня» не обладает высокими показателями по коэффициенту полезного действия. Это связано с неравномерностью нагрева корпуса баллона (бочки) и более низкой теплоотдачей. Пиролизные печи более сложных и совершенных конструкций, в свою очередь, могут похвастаться прекрасными показателями по КПД, практически достигая значения в 90%.

- «Бубафоню» достаточно неудобно чистить от остатков продуктов сгорания: пепел с золой приходится вынимать через верх. Впрочем, данный самодельный обогреватель можно улучшить, приварив внизу дверку, позволяющую легко выгребать со дна печи все лишнее.

- Эстетическая непривлекательность. Конструкция довольно грубая на вид и вряд ли станет украшением внутреннего интерьера помещения, в котором будет установлена.

Изготовление печи самостоятельно

Весь процесс создания самодельного пиролизного котла «бубафоня» можно условно разделить на пять основных этапов:

- Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы

- Монтаж и сборка конструкции

- Обустройство дымохода

- Укладка фундамента для пиролизной печи

Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

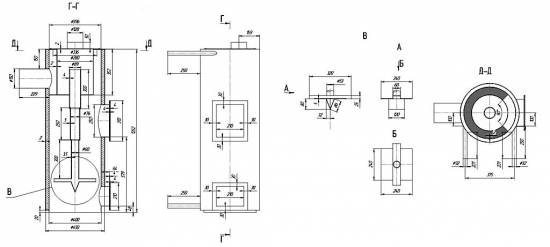

Чертеж пиролизной печи «бубафоня». Расчет основных пропорций.

Основополагающей пропорцией в процессе конструирования самодельной пиролизной печи из газового баллона является математическое отношение величины внутреннего диаметра корпуса к его высоте. На чертеже диаметр обозначен буквой D, а высота – H. Отношение Н к D должно находиться в пределах от трех до пяти к одному. Сам диаметр в оптимальных условиях составит порядка 30-80 сантиметров. Корпус для печи меньше 30 сантиметров выбирать не стоит, поскольку окислитель слишком быстро будет проходить через камеру сгорания, не вступая полноценно в реакцию с топливом. Это в значительной степени снизит КПД устройства. Диаметр более 80 сантиметров нежелателен по иной причине: в таком котле дрова с краю горят очень медленно, а по центру – быстрее. При выгорании топлива сформируется яма, в которую провалится поршень, что приведет к угасанию «бубафони».

Толщина стенок Δ – вторая по значимости расчетная величина. Для оптимального теплообмена прекрасно подойдет стальной корпус в 4-5 мм. Меньшая толщина стенок значительно сократит срок службы обогревателя и время его работы на одной заправке.

Размеры прижимающего блина поршня:

Зазор с между поршнем и внутренней поверхностью корпуса оптимально рассчитывается равным 0.05*D. Соответственно, диаметр самого блина будет вычисляться по формуле d =D-2*H

Высота прижимающих ребер из металлопрофиля считается сложнее. Здесь зависимость между величинами параметров нелинейная. Эмпирически для диаметров корпуса печи от 60 до 80 сантиметров это число принимаем равным 0.1*D. Для «бубафони» меньшего размера пользуемся уравнением-пропорцией, приняв во внимание, что при D0=30 см h0=4 см.

Пример расчета по пропорции. Внутренний диаметр баллона 40 см. Необходимую высоту швеллеров считаем так: h=D*h0/D0=4*40/30=5,3 см

Толщина блинов σ. Данный параметр обратно пропорционален внутреннему диаметру «бубафони» D. Нужно чтобы поршень с оптимальной силой давил на слой топлива. При слабом давлении снизится коэффициент обратного действия печи и возникнет риск обратного возгорания котла с последующим выходом дыма через воздуховод. Слишком тяжелый поршень, в свою очередь, не оставит достаточной для тления дров воздушной прослойки и «бубафоня» погаснет.

Данную величину можно узнать, воспользовавшись таблицей ниже. Особых требований к соблюдению данного параметра нет, его достаточно придерживаться хотя бы примерно.

| D | σ |

|---|---|

| 30 см | от 6 до 10 мм |

| 40 см | от 6 до 8 мм |

| 60 см | от 4 до 6 мм |

| 80 см | от 2,5 до 4 мм |

Расчет минимальной необходимой площади дымохода. Наименьшая допустимая величина площади S трубы вычисляется исходя из максимального энерговыделения топлива в час. S(см2)=1.75*Е(кВт/час). При этом Е=m*q где m – это масса загружаемого топлива, которую можно узнать, умножив максимальный объем закладки V=Hf*(π*D2/4) на ее плотность (узнаем из таблицы ниже). Коэффициент q, в свою очередь, это удельная энергия сгорания единицы объема топлива в час (также берем из справочной таблицы).

| Топливо | Плотность (кг/дм3) | Энерговыделение (кВт/час) |

|---|---|---|

| Осиновые поленья | 0,143 | 2,82 |

| Хвойная стружка (опилки) | 0,137 | 3,20 |

| Брикеты из ольхи | 0,285 | 3,50 |

| Каменный уголь | 0,400 | 4,85 |

| Торф | 0,340 | 2,36 |

Вычисление диаметра воздухозаборника

Зная размеры трубы дымохода рассчитать диаметр воздуховода поршня не составит особого труда. Данная величина, обозначаемая как d, равна половине значения квадратного корня из отношения 4S/π.

Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы

Поскольку сборка «бубафони» требует использования сварочного аппарата, нам подойдет для работы далеко не каждое помещение. Обязательно нужна качественная вентиляция, бесперебойная подача электричества и надежная проводка (работа сварки может вызвать перегрузку в цепи). Кроме того, монтаж может занять не один день, поэтому помещение должно быть защищено от действия атмосферных осадков и являться достаточно просторным. Немаловажна также хорошая звукоизоляция рабочего места, поскольку шум от работы болгарки, сварки и прочих инструментов вряд ли порадует ваших соседей.

Выбрав подходящее место для монтажа приступаем к подготовке материалов.

- Основой для пиролизной печи нам послужит старый газовый баллон. Вместо него можно использовать также объемную (около 200 л) стальную или чугунную бочку с прочными стенками без следов коррозии, большой израсходованный огнетушитель или даже металлическую трубу с приваренным дном из стального круга.

- Далее нам понадобятся заготовки для опорных «ножек». В принципе, можно попробовать обойтись и без них, но «бубафоня» на ножках будет намного более устойчивой, ее сложнее случайно перевернуть неловким движением. Опоры можно изготовить из металлопрофиля, арматуры и даже отрезков стальных трубок.

| Различные варианты самодельных печных ножек | ||

|---|---|---|

- «Ручки» для более удобной переноски самодельной печи мы также можем создать из обрезков арматуры. Также они не будут лишними на крышке «бубафони»: это значительно упростит процесс загрузки дров и чистку котла от золы.

Вспомогательными материалами для создания «бубафони» послужит:

- Листовая сталь для изготовления поршня;

- Две металлические трубы для дымохода и воздуховода. Оптимальный диаметр подающей воздух трубы составляет около 85-100 мм, а ее длина должна быть примерно на 150 мм превышать высоту баллона. Дымоход потребует более широкой трубы, диаметром порядка 150 мм. Что касается его длины, то она должна быть равна, как минимум, поперечному сечению баллона;

- Металлопрофиль (швеллер);

- Щебенка, бетон и огнеупорный кирпич для изготовления фундамента;

Список необходимых инструментов будет небольшим. Мы будем пользоваться:

- Молотком;

- Тисками;

- Лопатой;

- Мастерком;

- Портативным аппаратом для электросварки с комплектом электродов;

- Болгаркой для нарезки деталей;

- Рулеткой, карандашом, отвесом и уровнем;

Монтаж и сборка конструкции. Обустройство дымохода.

- В первую очередь выполняем аккуратный разрез в верхней части баллона. Получившийся колпак послужит нам позже в качестве крышки для печи.

- Ко дну баллона электросваркой закрепляем самодельные ножки. Корректность их установки можно проверить с помощью уровня либо отвеса.

- Изготовление поршня «бубафони» происходит в три этапа:

- Сначала вырезаем из стали круг. Его поперечные габариты должны быть меньше внутреннего диаметра газового баллона примерно на 3.5-4.5 см, чтобы обеспечить свободный выход образующимся пиролизным газам во вторичную камеру. В центральной части круга делаем еще одно отверстие таким образом, чтобы можно было плотно вставить торец трубы-воздуховода.

- Свариваем между собой круг и металлическую трубу.

- На основу заготовки для поршня закрепляем сваркой обрезки швеллера.

Готовое изделие будет выглядеть примерно следующим образом:

- Конструируем крышку печи. В центре отрезанной верхней части старого газового баллона выполняем разметку под отверстие. Делать это нужно с таким расчетом, чтобы труба воздуховода с закрепленным подающим поршнем свободно могла в нем перемещаться. По разметке делаем необходимый вырез. По бокам импровизированной крышки привариваем ручки из согнутых с помощью тисков и молотка отрезков арматуры.

Монтируем в верхней части импровизированной пиролизной печи дымоход. Болгаркой вырезаем аккуратное отверстие по размерам трубы-заготовки и скрепляем делали между собой сваркой.

Видео: Как вырезать ровное отверстие под дымоход болгаркой.

Для обеспечения более качественной тяги дымоход должен состоять из двух «колен», соединенных под прямым углом. Для этого на торцах горизонтальной трубы, выходящей из баллона и еще одного отрезка того же диаметра делаем болгаркой ровные срезы под углом в 45 градусов и привариваем трубы друг к другу.

Кроме того, крайне желательно предусмотреть защиту для дымохода в виде специального колпака-отражателя. Это позволит не допустить проникновение влаги и атмосферных осадков внутрь печи с последующим ее затуханием.

На этом основную часть монтажных работ можно считать завершенной. Печь теперь полностью готова к работе. Нам остается только, по желанию, обустроить для нее специальный фундамент и начать непосредственную эксплуатацию.

Укладка фундамента для пиролизной печи

Работы по обустройству фундамента для «бубафони» будут проходить в три этапа:

- Сначала нам необходимо выкопать яму квадратной формы размером примерно полтора на полтора метра. Оптимальная глубина под фундамент составит примерно 20-30 сантиметров.

- Засыпаем внутрь щебень и заливаем его сверху бетонным раствором. Поверхность выравниваем с помощью мастерка. После высыхания проверяем качество полученной плоскости уровнем и дополнительно корректируем ее, при необходимости.

- Когда бетон полностью высохнет, укладываем поверх основания несколько рядов огнеупорного кирпича. Как правило, двух-трех кирпичных слоев будет вполне достаточно.

Розжиг печи «бубафоня»

Вытаскиваем изнутри поршень-подаватель с приваренным воздуховодом, предварительно сняв крышку с баллона.

Кладем внутрь деревянные поленья. Располагать их необходимо горизонтально впритык друг к другу. Вертикальное размещение дров может иметь довольно неприятные последствия в случае, если недогоревшее стоящее ребром полено будет препятствовать движению поршня. Это приведет к тому, что вместо тления в первичной камере разгорится полноценный костер. В результате нарушится правильный режим работы печи, дрова сгорят быстрее и, в добавок ко всему, она может начать дымить через воздуховод. Поленья нельзя закладывать выше места расположения дымохода.

Поверх дровяной закладки насыпаем щепки с опилками либо мелкие ветки. Вымачиваем в жидкости для растопки (керосин также прекрасно подойдет) кусок старой ткани и кладем ее на слой щепок. Альтернативой для тряпки может послужить бумага.

Прижимаем закладку поршнем и надеваем назад крышку печи.

Поджигаем дрова, забросив внутрь через трубу-воздуховод кусок зажженной ветоши или бумаги. Спичка для распалки «бубафони» не подходит, поскольку успевает потухнуть до того, как упадет вниз.

Через 15-25 минут, после того, как закладка хорошо разгорится, необходимо прикрыть задвижку на воздуховоде. Это ограничит подачу воздуха в первичную камеру сгорания и приведет к тому, что поленья начнут тлеть, выделяя пиролизные газы. Таким образом, «бубафоня» перейдет в свой основной рабочий режим.

Видео-инструкция. Розжиг печи «бубафоня»

Рекомендации по увеличению КПД самодельной печи

Основная проблема, влияющая на показатели КПД у «бубафони» это неравномерный нагрев ее корпуса и, как следствие, ухудшение процесса теплообмена с окружающей средой. Частично решить ее можно с помощью довольно простой доработки конструкции.

Для проведения модификации нам понадобится гофрированный лист металлопрофиля. Из него необходимо сделать своеобразную «рубашку» для печи, плотно зафиксировав на поверхности баллона сваркой либо иным доступным способом. Подобное улучшение будет способствовать формированию восходящих конвекционных потоков воздуха: холодный у нас втягивается с нижней части ребер, а горячий выпускается сверху. Кроме того, можно дополнительно обложить всю конструкцию кирпичом. Подобный шаг позволит стенам вокруг печи накапливать излучаемое ею тепло, более равномерно и дольше обогревая помещение.

kamin-expert.ru

Печь длительного горения – высокоэффективное и простое устройство

Высокая стоимость газа и электричества вынуждает искать альтернативные варианты отопления. Традиционные русские печи на твердом топливе – не самый хороший выход из-за их прожорливости. Внимание привлекают разработки, способные работать на небольшом количестве самого дешевого топлива с высокой теплоотдачей.

К отопительным устройствам такого рода относится печь длительного горения. В них топливо фактически не горит, а тлеет, однажды заложив порцию, можно греться около 18 часов, не подбрасывая его. Устройства автоматической подачи не требуются. Топливо расходуется в минимальное количество и самое разное, в том числе бросовое вроде щепок, опилок. Но устройства также способны работать на дровах, угле с хорошей отдачей тепла, потребляя в несколько раз меньше.

Заводская печка, называемая буржуйкой, быстро сжигает топливо, нагревая помещение за непродолжительное время, но также быстро остывает. Чтобы в помещении поддерживать тепло, требуется постоянно подбрасывать топливо, что не всегда удобно, много расходуется. Продаются изделия, в которых процесс горения затягивается на более длительный промежуток. Однако их стоимость довольно значительная, они не лишены недостатков: низкая эффективность, необходимо вручную часто закладывать топливо.

Топливо в печи долгого горения тлеет около 18 часов без добавления

Причина малой эффективности кроется в прямом доступе кислорода, свободном выбросе продуктов горения. Существуют и другие проблемы сгорания:

- 1. Горение происходит быстро, контролировать процесс трудно. В топке наблюдается сильное повышение температуры, металл со временем прогорает.

- 2. Топливо сгорает не полностью, особенно бытовой мусор, мелкие отходы. В помещении чувствуется запах дыма, раскаленного металла.

- 3. Приходится ежечасно догружать печку топливом, иначе потухнет и быстро остынет.

Печь долгого горения лишена этих недостатков, поэтому ее эффективность гораздо выше.

Конструкций печей длительного горения разработано много, но все работают по единому принципу. Тепло получается не в процессе открытого горения, а в результате пиролиза. Под воздействием высокой температуры топливо тлеет, выделяются горючие газы. Они воспламеняются и сгорают, выделяя много тепла. Медленный процесс горения происходит посредством регулирования подачи кислорода. Когда топливо разгорится, до минимума перекрывают поступление воздуха.

Газ из такой печки не попадает в помещение, благодаря герметичным дверям и заслонкам

Обычной русской печью пользоваться в таком варианте невозможно, подобная попытка приведет, по всей вероятности, к плачевным последствиям. Газы могут проникнуть в помещение, что грозит отравлением людей. Печки с длительным процессом горения оснащаются герметичными дверями, заслонками, регулировочными приспособлениями, что исключает попадание газа в помещение. Отопительные устройства подобного рода заслуживают внимания по многим причинам:

- могут работать на одной закладке без присмотра 10–20 часов;

- небольшой вес, можно установить без фундамента;

- подходит топливо любого вида, сгорает полностью, КПД до 90%;

- можно пользоваться эпизодически, что важно для дачи;

- нет посторонних запахов и дыма;

- возможность собрать самостоятельно из недорогих материалов.

К несомненным достоинствам относится также низкая стоимость, так как материала требуется немного. Если делать своими руками, используя металлическую бочку, газовый баллон, выйдет еще дешевле.

Как можно использовать отопительную печь с длительным горением? Выбор конструктивного варианта зависит от предполагаемых задач. Если агрегат требуется для дома или дачи, лучше применять печи с водяной рубашкой. Они совмещают в себе обычное печное отопление и водяное. Вода разносит тепловую энергию по системе, нагревая помещение. Одновременно прогревается корпус печи, что повышает эффективность теплоотдачи.

Можно использовать в гараже, в бане или в доме

В котле длительного горения вода при остановке процесса горения быстро остывает, батареи становятся холодными. Но печь стынет медленнее, еще понемногу отдавая тепло. Для дачи печь, объединенная с водяным отоплением предпочтительнее твердотопливных котлов. Она включает в себя змеевик, в котором нагревается вода. Иногда его устанавливают прямо в топку, что небезопасно. Высокая температура, возникающая при сгорании газов, может привести к закипанию воды и разрушить змеевик.

Лучше установить змеевик водяного отопления в колпаке дымоотвода. Такое решение подходит для отопления дачи, повышая отдачу тепла. Конструкцию агрегата выбирают, учитывая площадь помещения. Для небольшой бани, гаража, теплицы можно пользоваться печью без водяного контура. Воздухогрейная печь в бане удобна возможностью регулировки интенсивности горения. Она хорошо прогревает помещение небольших размеров, что хорошо для бани, но не подходит для дома с постоянным проживанием.

Для изготовления самодельной печи требуется подобрать удобное место. Это должно быть помещение с подключенным электричеством, достаточной площадью. Теперь о материалах. Легче для печи с долгим горением применить стальную бочку на 200 л. Впрочем, объем не имеет принципиального значения, от него просто будет зависеть теплоотдача устройства. Используют газовые баллоны и даже огнетушители.

Печь можно сделать из старого газового баллона

Но, опять же, объем заготовки: из баллона на 27 л можно изготовить печь для обогрева бани, из меньшего или огнетушителя – для крохотного помещения. Имеет значение толщина металла: чем толще, тем дольше прослужит печь. Если ничего подходящего нет, используем толстостенную трубу, листы стали. Металл не должен иметь повреждений и ржавчины. Из других материалов потребуются:

- материал для ножек, если печь круглой формы (трубы, угольник, арматура);

- листовая сталь 5-миллиметровой толщины по размерам торцевой стороны изделия;

- герметичная дверца или материал для нее;

- 100-миллиметровая труба на 15 см длиннее устройства;

- 5 м трубы 150 мм для отвода дыма.

Необходимы измерительные приспособления: рулетка, отвес, уровень, а также молоток, киянка, мастерок.

Приступая к изготовлению, предварительно знакомимся с особенностями устройства, работой. Составляем для печи чертежи , исходя из материалов, которые планируем применить. Как основной материал наиболее подходит стальная труба диаметром 400 мм или такая же чугунная. Стенки должны быть толще, лучше 5 мм, тогда печь прослужит долго, особенно чугунная. Тонкий металл служит недолго, стенки быстро прогорают.

Чугун как материал для печи предпочтительнее, но работать с ним сложнее, чем со сталью. Требуются специальные электроды и определенное умение сварщика.

На рисунке представлена работа печи долговременного горения.

Устройство состоит из трех частей. В нижней зоне находится твердое топливо, которое медленно тлеет. Выше зона сгорания газов и отвода дыма. Между ними загрузочная зона, которая постепенно уменьшается по мере выгорания топлива.

Для любой схемы обязательным является воздушный регулятор, который определяет продолжительность горения. Это диск из стали толщиной 5 мм. Посредине вварена труба, по которой воздух поступает в камеру. По мере того как сгорает топливо суточной нормы закладки, диск постепенно опускается. Для беспрепятственного скольжения он делается несколько меньше внутренних размеров топочного отделения. Снизу распределителя расположена крыльчатка высотой 5 см, с большими размерами ускоряется процесс горения, что нежелательно.

Труба для подвода кислорода диаметром 100 мм для изделия из бочки и 60 для баллонного или из трубы. Отверстия в распределителе соответственно 90 или 50 мм, иначе в камеру сгорания попадет много кислорода, топливо будет сгорать быстрее. Наверху приточной трубы устанавливается заслонка для регулирования тяги. Возможны два варианта исполнения: печь с воздушным прогревом и котел, который нагревает воздух и одновременно воду для обогрева помещения. Вода нагревается в змеевике и поступает к радиаторам. На схеме ниже показана подобная конструкция.

Наиболее удобно применить бочку или газовый баллон. В них аккуратно отрезаем верх – материал еще пригодится. В баллоне предварительно откручиваем вентиль, сливаем остатки газа и на несколько дней оставляем, пока не перестанет чувствоваться запах газа. В корпусе вырезаем место для крепления герметичной дверки, через которую удаляется зола. Из 5-миллиметрового металла вырезаем круг, по диаметру несколько меньший внутренней части.

Посредине привариваем трубу для подвода кислорода. Она в нижнем положении должна выступать над поверхностью отопительного устройства на 15 см. Снизу привариваем 6 лопастей высотой 5 см под некоторым углом. Для модели, в основе которой газовый баллон, применяем верхнюю часть корпуса, где вырезаем место под трубу, в бочке для этих целей используем крышку. Воздухоподводная труба должна свободно передвигаться вверх-вниз. Снизу корпуса привариваем ножки для устойчивости. Сбоку верхней части вырезаем круглую дырку и крепим трубу 150 мм для отвода дыма.

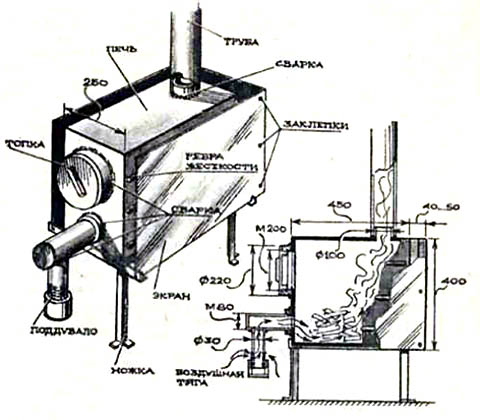

Из листового железа изготовить агрегат сложнее. Требуется точность расчетов и разметки всех деталей, разрезать и приварить. Устройство круглой формы сделать в домашних условиях без специальных валков для выгибания металла практически невозможно, конечно, если не применяется тонколистовая жесть, что нерационально. Если нет возможности для скручивания листов, выходом станет изготовление прямоугольной печи. Возможный вариант представлен на чертеже.

По внешнему виду она напоминает известную всем печь-буржуйку, но в конструкцию внесены изменения, повышающие эффективность. Основные изменения касаются поддувала. Оно выполнено из 80-миллиметровой трубы наподобие буквы Г, но для простоты можно выполнить прямым. На патрубке с резьбой сверлим отверстия диаметром 6–8 мм. На резьбу устанавливаем глухую пробку, поворачивая которую по резьбе регулируем горение с большой точностью.

Правильную подачу кислорода определяем по раскаленному пятну на дымоходе – сначала оно должно быть подальше от печи, со временем постепенно смещается в ее сторону.

Буржуйка в процессе работы раскаляется, поэтому ее используют не только как отопительную, но и в качестве варочной. По сторонам снаружи устанавливаем экран на расстоянии от стенок 50 мм. Ребра наваривать не стоит – агрегат эффективно работает при раскаленном нутре. Экран служит защитой помещения от инфракрасных лучей, предотвращает перегрев помещения. Их он отражает не менее половины, поддерживая оптимальную температуру в отопительном устройстве.

Буржуйку можно без особых усилий переделать в котел замедленного горения для водяного отопления. Вместо экрана устанавливаем П-образную металлическую водогрейку, которая также отразит ИФ-лучи. Ее устанавливаем на том же расстоянии, что и экран. Установка вплотную охлаждает печь, снижается ее эффективность. Буржуйка, как на чертеже, вырабатывает 15 кВт, поэтому может обогреть 25 м 2 помещения. Если нужды в водяном отоплении нет, можно пользоваться водогрейкой для бытовых нужд.

Намерение изготовить буржуйку с длительным горением для обогрева большей площади, бесперспективно. Увеличение размеров приведет к ухудшению качественных показателей. В большом топливнике наблюдается вялая циркуляция, выделение газов недостаточное, помещение плохо прогревается. Если заполнить топку дровами доверху, просто не останется места, чтобы образовался конвекционный вихрь. Вывод однозначный: размеры буржуйки определяют свойства пиролизного газа.

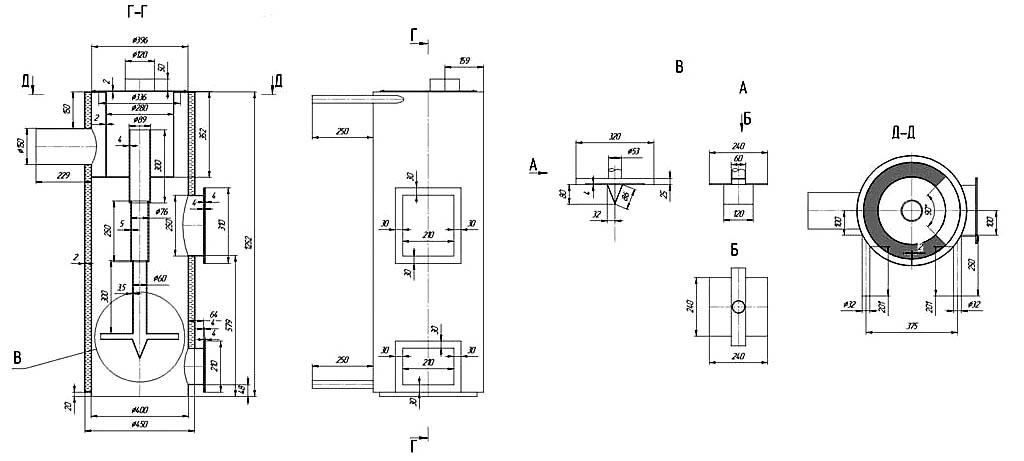

Но все-таки более мощный котел длительного горения для водяного отопления разработан. Повторить промышленные образцы сложно, но конструкцию, представленную на чертеже, можно собрать дома.

Особого внимания заслуживает узел В с телескопической штангой для регулирования потока кислорода. Агрегат развивает мощность 35 кВт при работе на угле и пеллетах, горение продолжается 12 часов. На дровах эффективность ниже, они сгорают за 8 часов.

Подобное устройство работает на самом дешевом топливе, которое хорошо сгорает и дает немало теплоэнергии. Часто опилки просто выбрасывают или продают по символической цене. Но гореть они могут только в специальных приспособлениях, в других видах печей если и горят, то плохо. Конструктивными особенностями предусмотрена возможность сильного уплотнения древесной массы, чтобы между ее частичками не оставался воздух. В таком состоянии они будут не сгорать быстро, а тлеть, отдавая тепло, достаточное для обогрева одной – двух комнат.

Собирается установка по тому же принципу, что и другие с вертикальной загрузкой. Лучше применить металлические изделия цилиндрической формы, но если такой возможности нет, можно выполнить прямоугольной формы. В отличие от буржуйки, где дрова загружаются сбоку, предусматриваем загрузку опилок сверху. От других моделей эта отличается наличием конусной трубы. Она вставляется посредине воздушного регулятора – круга с отверстием внутри печи. Конструкция представлена на чертеже.

Внутрь засыпаем опилки и трамбуем как можно плотнее, чтобы продлить процесс горения. Трубу убираем – это легко из-за ее конусной формы. Отверстие, образованное на ее месте, послужит дымоходом и для подвода кислорода, чтобы поддержать тление опилок. Со стороны поддувала поджигаем опилки – процесс пошел. Важно правильно настроить дымоход: излишняя тяга вытянет тепло на улицу, при слабом горении в помещение будет проникать дым.

Горение происходит в основном в центральной части топочного отделения, стенки нагреваются слабо. Если проложить по помещению длинную дымовую трубу, эффективность устройства повысится. Для теплиц это хороший вариант.

Чтобы установка работала безопасно, следует придерживаться определенных правил:

- на расстоянии прогрева запрещено размещение горючих и легковоспламеняющихся предметов;

- дымоход делаем разборным с возможностью чистки;

- перед использованием проводим испытание, чтобы подобрать оптимальный режим.

Диаметр трубы для дымоотвода составляет около 15 см

Для дымоотвода используем трубу диаметром 150 мм, длиной 5м. С меньшим сечением дым не будет хорошо удаляться, с большим – появится избыточная тяга. Устанавливаем на дымоходе регулируемую задвижку. Скапливаемый конденсат необходимо периодически удалять. Если дымоход неразборный, в нем делают дверцы для чистки. Обильное образование конденсата можно предотвратить, выполнив дымоход по принципу сэндвича. Между двумя трубами разного диаметра укладываем для утепления слой стекловаты. Сверху дымоходную трубу накрываем дефлектором, чтобы не попадал дождь, снег, не задувало ветром.

Печь в доме, где есть дети, обкладываем кирпичом. Кладка вокруг играет роль защитного экрана, чтобы не обжечься при случайном касании, предохраняет предметы и стены от перегрева. Также она служит хорошим аккумулятором тепла. Кирпич накопит тепло, будет отдавать его гораздо медленнее железного корпуса. Фундамент устраиваем в том случае, если пол под печкой из горючих материалов. Необязательно его сильно углублять, вес отопительного прибора небольшой.

Долгоработающую вертикальную печь топят, придерживаясь следующих правил. Снимаем крышку, вынимаем регулировочное устройство – трубу с прижимным кругом. Топку загружаем топливом, максимальная высота – до нижней части отверстия дымохода. Любое топливо стараемся уложить возможно плотнее. Сверху по центру укладываем мелкие сухие ветки, затем бумагу или тряпочку, смоченную керосином. Устанавливаем прижим, крышку, бросаем в трубу горящую бумагу или тряпку. Спичкой поджечь вряд ли удастся – она потухнет на лету. Когда топливо хорошо разгорится, закрываем воздушную заслонку – продолжается работа в режиме тления.

Самодельные конструкции используют практически любое твердое топливо: древесное, уголь, мусор, пеллеты. Но все же требуется учитывать особенности каждой модели, чтобы выбрать наиболее эффективное топливо. На опилках, как уже упоминалось, эффективно могут работать вертикальные печи с конусной трубой. Вертикально расположенные устройства хорошо работают на дровах, угле, брикетах. Изделия долговременного горения с горизонтально расположенной топкой рассчитаны на использование дров, щепы. Пеллеты используются в основном на промышленном оборудовании, где топливо подается автоматически, но могут гореть и в самодельных установках.

В печах горизонтального исполнения можно повысить теплоотдачу устройством топочной переборки. Из толстого металлического листа вырезаем заготовку шириной по внутренним размерам, а длиной – ⅔ длины топочного отделения. Устанавливаем ее вверху под дымоотводной трубой. Такое простое устройство замедляет ход газа, дополнительно аккумулируется тепло.

Еще одно устройства для полноценного использования эффекта длительного горения – инжектор. Это одна – две трубы с отверстиями, выходящими в топку. В стенках отопительного аппарата вырезаем отверстия по их диаметру, и ввариваем инжектор. Он располагается на высоте центра дымоходной трубы, но в передней части топки. Инжектор служит для подпитки воздухом процесса горения, верхняя стенка лучше прогревается. Когда устройство переходит в процесс тления, он не работает.

Вариантов конструкций много, мы рассказали лишь о некоторых. Надеемся, что используя полученные сведения, вы сможете самостоятельно изготовить простой и надежный аппарат, не требующий постоянного ухода.

Печь с водяным контуром для отопления дома: особенности печного отопления + выбор оптимального варианта

Дрова и уголь остаются во многих регионах наиболее доступными видами топлива, с помощью которых отапливаются частные коттеджи. Однако печной обогрев выбирают не только из-за дешевизны и общедоступности энергоносителя, но и из-за низкой цены его обустройства.

При этом помимо множества плюсов печь с водяным контуром для отопления дома имеет и массу минусов. Далеко не всегда такой вариант бывает оптимальным. Давайте попробуем разобраться в нюансах такой системы отопления.

Особенности обогрева на базе печки

Печное отопление – норма для российских деревень, надежность и практичность которого проверенна веками. И сегодня во многих деревенских домах стоят печи с плитой для готовки пищи и подом для выпечки хлеба.

Одни из них оборудуются водяным контуром отопительной системы, а другие нет. Но выкидывать их и менять на современные котлы хозяева сельского жилья не спешат. Более безотказного и беспроблемного способа обогрева еще не придумали.

В качестве топлива в подобных деревенских печах сжигают:

Принципиальной разницы между этим типами топлива с точки зрения устройства печки внутри и разводки системы водяного отопления по частному дому нет. Одни из них дают больше жара, а другие прогорают дольше. Но конструкция топки и схема разводки труб с теплоносителем по комнатам во всех случаях одинаковы.

Среди достоинств печного отопления числятся:

- отсутствие зависимости от наличия в сети электроэнергии;

- сравнительно низкая стоимость устройства отопительной системы;

- дешевизна твердого топлива и возможность использования разных его видов;

- предельная простота эксплуатации;

- длительная отдача тепла (для кирпичных конструкций);

- универсальность – подходит одновременно для обогрева и готовки еды.

Если частный дом невозможно подключить к магистральному газу, то дровяная печь будет наилучшим выбором для его отопления.

Единственное исключение – когда уголь или дрова недоступны в конкретной местности. Но такой вариант в России является скорее исключением, нежели нормой.

Также из недостатков печного отопления следует упомянуть:

- долгий прогрев системы до начала теплоотдачи;

- потеря массы полезного пространства в доме из-за массивности печи;

- большой вес печной конструкции из кирпича;

- низкий КПД из-за ухода значительного объема тепла в трубу;

- высокая пожароопасность при неправильной эксплуатации.

Кирпичная отопительно-варочная печь для частного дома с водяным отоплением в зависимости от конструкции и количества рядов может весить от 1,5 до 10 тонн. Плюс сюда добавляется вес трубы.

Фундамент для такой массы требуется мощный и дорогой по затратам, что также можно назвать минусом рассматриваемых отопительных систем.

Устройство печного водяного отопления

Печь для рассматриваемой системы обогрева в идеале необходимо рассчитывать и строить одновременно с домом. Если жилое строение уже возведено, то поставить в нем печную конструкцию из кирпича будет сложно. А зачастую это и вовсе оказывается невозможно из-за необходимости делать прочный фундамент и перестраивать стропильную систему.

Водяное отопление на основе печи состоит из:

- непосредственно печки (металлической либо кирпичной);

- теплообменника внутри или вокруг печной топки, а также в форме змеевика вокруг дымохода;

- разнесенного по дому контура с теплоносителем и расширительным бачком на чердаке.

Также в отдельных случаях эта отопительная система дополняется циркуляционным насосом и гидроаккумулятором. Однако такой расширенный вариант применяется крайне редко, так как требует бесперебойного электропитания и приводит к удорожанию всей схемы.

А основной плюс водяного печного отопления – дешевизна устройства. Дополнять его дорогостоящими и склонными к поломке элементами не стоит.

Схема циркуляции воды в контуре

Система водяного отопления в домах выстраивается с естественной (гравитационной) либо принудительной циркуляцией теплоносителя. Если она делается на базе дровяной печки, то лучше всего предпочтение отдать первому варианту.

Водяное печное отопление рекомендуется обустраивать только в одноэтажных домах площадью до 150 м 2 . В этом случае его можно сделать гравитационным без дополнительных насосов.

Если необходимо обогреть коттедж в пару и более этажей, то лучше осуществлять это на базе более мощного котла. Печь для таких строений придется сооружать просто огромную, что дорого в реализации. Да и объемы топлива придется в нее закладывать каждый раз немалые. А делать так крайне не рекомендуется из-за увеличения рисков возникновения пожаров.

Классическая система печного отопления с естественной циркуляцией воды состоит из:

- теплообменника в составе печки;

- контура из металлического трубопровода;

- радиаторов (обычно заменяются толстыми трубами в комнатах);

- расширительного бачка.

Если водяной обогрев в загородном доме решено делать своими руками, то лучше его проектировать именно по этой схеме. Монтаж и расчет такого варианта выполнить проще, чем с принудительным движением воды.

Если бойлер автоматизирован и воду греет постоянно по мере необходимости, то дровяная печь протапливается раз или два в сутки. Именно в эти моменты теплоноситель в печной топке и нагревается, чтобы отдать тепло в помещениях. После гонять его насосом по трубам контура бессмысленно. Воду все равно ничто в холодной топке не будет подогревать.

Делая выбор в пользу печи на дровах или угле, хозяева частных домов обычно рассчитывают получить автономную систему обогрева. Если поставить в нее насосное оборудование, требующее для работы питание из электросети, то об автономности говорить будет сложно.

Печь – кирпичная или металлическая

Печь из кирпича дольше нагревается, но и дольше отдает тепло пространству вокруг себя. Аналог из стали наоборот быстро греется и также быстро после прогорания топлива остывает. Частично эта проблема решается за счет наличия в водяном контуре больших объемов теплоносителя.

Однако чем больше воды приходится хранить в системе, тем дороже она выходит по материалам.

Печь из стали под водяное отопление мощностью 5–15 кВт – без топлива и воды это конструкция весом 100–300 кг. Такую буржуйку без опаски можно поставить на усиленные лаги. Печные фундаменты требуется заливать, когда печка весит более 700–800 кг. Вот если она кирпичная, то без бетонных работ тогда точно не обойтись.

В сравнении с металлической, печь из кирпича весит больше, стоит дороже и сложнее в монтаже. Однако у нее выше КПД и меньше риски заморозки контура с порывом труб из-за образования внутри льда. Если все решено делать капитально для себя и постоянного проживания, то выбор рекомендуется останавливать на кирпичном варианте.

Трубы – нержавейка или металлопластик

Если система отопления строится на базе водогрейного котла, то обвязку его разрешается делать не только стальными трубами, но и металлопластиковыми и полипропиленовыми. Однако если воду будет греть дровяная печь, то контур с теплоносителем от нее стоит создавать только из нержавейки.

Металлопластик рассчитан на работу с теплоносителем, разогретым до 90–95 °С. Кратковременно он способен перенести и нагрев до 110–120 °С. При этом автоматика котлов и бойлеров изначально не допускает прогрев воды до таких градусов. Для теплых полов она нагревается до 30–45 °С, а для батарей до 60–65 °С.

Однако в случае с дровяной печкой температуры под сотню – не просто возможны, а далеко нередки. Рисковать и играть в русскую рулетку, делая обвязку этой печи с помощью металлопластиковых труб, не рекомендуется. Лучше всего предпочтение отдать более надежной нержавеющей стали.

Вдобавок выходящие из топки от змеевика патрубки для подсоединения труб контура точно будут нагреваться до сильно высоких температур. От открытого огня их отделяет менее полуметра. Подсоединять к ним любые пластиковые трубы опасно из-за риска расплавления последних.

Теплоотдача – радиаторы или регистр

Подача тепла из печки в контур отопления осуществляется порциями по несколько часов, пока в топке горят дрова или уголь. Если воды в отопительной системе мало, то дом быстро будет выстывать. Поэтому в деревнях подобный обогрев обычно и делается из толстых стальных труб, а не на основе более привычных горожанам радиаторов. Отопительный регистр для дровяных печей подходит просто идеально.

Проложенная по дому труба диаметром 80–120 мм из нержавейки – это отопительный регистр, состоящий из подачи от печи и обратки к ней. В дальней от топки комнате эти линии соединяются воедино, а в остальных помещениях укладываются в виде двух трубопроводов вдоль внешних стен.

Выглядит регистр не столь эстетично, как радиатор. Зато первый вариант сильно дешевле и проще в самостоятельном изготовлении, нежели второй. Для его реализации надо лишь иметь опыт обращения со сварочным аппаратом.

Площадь теплоотдачи для подобного контура рассчитывается умножением числа ПИ на диаметр и длину трубы. Плюс в расчетах надо учесть тепловой напор в подаче и обратке, а также расстояние между трубопроводами по вертикали.

Однако, зачастую, подобные вычисления не производятся, а берется труба диаметром 80–100 мм и прокладывается по периметру всего жилого здания с закольцовыванием в дальней комнате. При этом регулировка теплоотдачи производится «на глаз» и опытным путем в результате накладывания того или иного объема топлива в топку.

Не зря контуры из регистров вкупе с водяными печами так распространены. Их не нужно даже рассчитывать, достаточно взять подходящую трубу и сварить сваркой.

Подбираем теплообменник для топки

Теплообменник в печку можно сделать из меди, стали либо чугуна. Медный вариант сразу лучше исключить из-за высокой цены. Самостоятельно спаять такое устройство крайне проблематично.

Чугун по техническим параметрам выигрывает у стали. Однако выполнить своими руками из него теплообменник для дровяной печки представляется проблематичным. Можно лишь взять для этого старую батарею. Но здесь надо учесть, что уплотнитель между ее секциями будет выгорать в топке. А это прямой путь к потере герметичности и выходу воды в топочную камеру.

Если теплообменник решено делать из чугунной батареи, то лучше всего брать для этого модели МС-110-300 или МС-90-300. Они небольшие и спокойно разместятся в топке. Площадь поверхности нагрева у них на каждое ребро будет порядка 0,14–0,16 м 2 .

Исходя из этих цифр, можно прикинуть – сколько потребуется секций для конкретного контура. На каждый 10 квадратов площади дома нужно 1 кВт, что будет приблизительно равно 0,1 м 2 площади нагрева теплообменника из чугуна.